Portrait de Joël Andrianomearisoa. © Joël Andrianomearisoa. Courtesy of the artist and Almine Rech.

Joël Andrianomearisoa explore les questions d’appropriation, qu’elles soient d’ordre technique ou culturel. Il les fusionne dans l’abstraction tout en maintenant un lien avec un savoir-faire artisanal. À la croisée des territoires malgache et français, son œuvre mélange différentes techniques telles que la broderie, le tissage et la vannerie. Pour sa première grande exposition parisienne chez Almine Rech sous le commissariat de Jérôme Sans, il investit et modifie les espaces de la galerie. Formé à l’architecture, il a choisi une mise en scène très froide et éloignée de la sensualité. Il dit même vouloir “questionner la forme artisanale sur une table clinique, comme une dissection”. À travers des odeurs conçues par Diptyque et au son de la voix de Camélia Jordana, le public est invité à arpenter un espace sans début ni fin. On le retrouvait également début au salon Art Paris dans la section “Art & Craft” sur le stand d’Almine Rech, pour qui il avait créé une série de tapisseries de basse lisse – une technique traditionnelle de tissage manuel utilisée depuis le Moyen Âge et originaire de la ville d’Aubusson – réalisées, cette fois-ci, en Tunisie. Nous l’avons rencontré dans son atelier-maison parisien.

Rencontre avec l'artiste Joël Andrianomearisoa exposé à la galerie Almine Rech

Numéro : D’où venez-vous ?

Joël Andrianomearisoa : L’origine a une date, un 6 juillet 1977. Mais je pense que je me suis trompé d’un jour parce que j’aurais pu naître le 7-7-77.

Où êtes-vous né ?

À Madagascar dans une famille bourgeoise de la capitale, Antananarivo. Je suis né d’une histoire d’amour qui n’a pas survécu. Mon père est mort assez vite et j’ai eu une éducation féminine. J’étais très entouré par ma mère et surtout par ma grand-mère maternelle, et c’est quelque chose de très important que je véhicule toujours.

Joël Andrianomearisoa, "The First Act, Memories and Its Promises" (2024) © Joël Andrianomearisoa. Courtesy of the artist and Almine Rech. Photo : Nicolas Brasseur.

Quel était le contexte familial ?

À l’époque de la colonisation, mon grand-père maternel était ingénieur et c’est lui qui a mis en place les chemins de fer sur toute la côte est de Madagascar. Il voulait que j’étudie dans une école française. À l’opposé, mon grand-père paternel, lui, était un gardien de la langue malgache, un académicien. Du côté de ma mère, c’était catholique et du côté de mon père, c’était protestant et beaucoup plus traditionaliste. J’ai donc été baptisé deux fois, et je vivais dans une famille bourgeoise qui n’avait pas d’attrait pour l’art. À 13 ans,

on m’a mis dans une école de bonnes sœurs où j’ai fait du dessin technique, et ça m’a plu. Puis je me suis inscrit au Centre germano-malgache pour apprendre la peinture sur soie, l’aquarelle. J’ai fait une scolarité très banale, presque à la limite de la tristesse, je n’étais ni bon ni mauvais, j’étais respectueux, je portais l’uniforme.

Vous avez fait une école d’art ?

À 18 ans, je décroche le bac et ma mère me dit: “Voilà, tu es libre. À toi de décider.” J’ai commencé par concevoir des vêtements avec un groupe d’amis. Puis lisant dans un article qu’un couple de designers des années 80, Véronique Malcourant et Jean-Michel Cornu, animaient un workshop à Madagascar, je leur ai adressé ma candidature et j’ai été sélectionné. Ils cherchaient une personne pour piloter un projet européen autour de l’artisanat. Pendant une année, à leur demande, j’ai donc mené des recherches sur toutes les formes et les techniques malgaches, et c’est à cette occasion que j’ai découvert l’extrême richesse et la force de cet artisanat si important.

L'art contemporain représente un espace de liberté encore plus fou que l’architecture. Dans cet espace je peux faire valoir mon identité malgache qu’auparavant je refoulais.”

Quelle est la spécificité de l’artisanat malgache ?

Les matières premières. En effet, il y a tout sur place et nous maîtrisons avec excellence à peu près toutes les techniques, sauf le verre. L’artisanat malgache laisse également beaucoup de place à l’expérimentation et à l’imagination, et offre la possibilité de pousser extrêmement loin les idées. D’ailleurs, sans que cela soit très public, l’industrie française du luxe lui fait réaliser énormément de produits.

Comment êtes-vous passé de cette connaissance de l’artisanat à celle de l’art ?

À 19 ans, j’ai rencontré les fondateurs de la Revue noire, qui venaient faire un numéro sur Madagascar. Nous sommes devenus proches et, sur leurs conseils, j’ai postulé à l’École spéciale d’architecture à Paris. En suivant les cours d’Odile Decq, j’ai découvert une grande liberté dans l’architecture. J’ai alors croisé le chemin d’Alice Morgaine du Jardin des modes, elle me fait confiance et tout s’enchaîne. Je suis invité au musée d’Art moderne de la Ville de Paris dans l’exposition Paris pour escale. Un vrai défi, qui débouche ensuite sur d’autres expositions. Je comprends alors qu’il y a une chose qui m’intéresse fondamentalement dans l’art contemporain : le fait qu’il représente un espace de liberté encore plus fou que l’architecture, et que dans cet espace je peux faire valoir mon identité malgache qu’auparavant je refoulais.

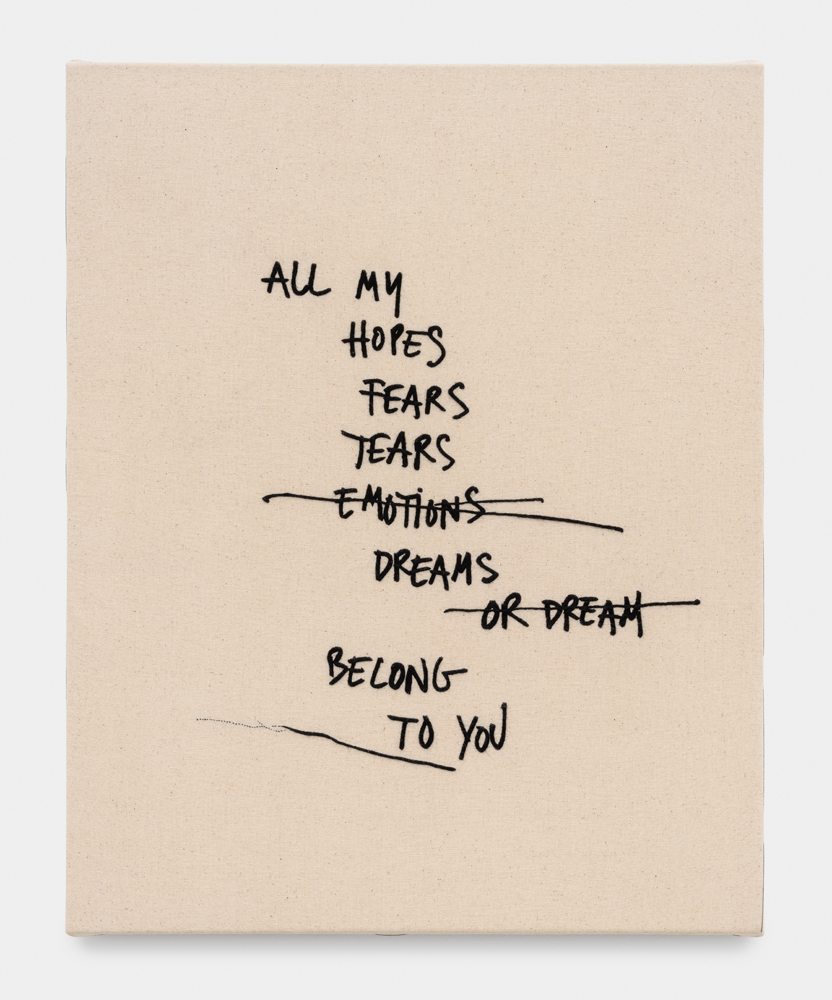

Joël Andrianomearisoa, "All of Me, All of You" (2024). © Studio Joël Andrianomearisoa. Courtesy of the artist and Almine Rech. Photo : Studio Joël Andrianomearisoa.

Une carrière à la croisée des territoires malgache et français

Pourquoi refouliez-vous cette identité ?

C’était très compliqué parce que je me suis fait happer par un monde de l’art contemporain très marqué “Afrique” et que j’ai toujours eu peur d’être réduit à une géographie. Mais en même temps, c’est grâce à Simon Njami et à l’exposition Africa Remix, qui a fait le tour du monde, que j’ai exposé à Beaubourg ou au Mori Art Museum de Tokyo. C’était un monde intéressant, mais cette géographie était trop singulière pour moi. Et à Paris, je voulais être parisien.

Quelle est l’importance de l’atelier pour vous ?

L’atelier, c’est ma maison, un espace où se mêlent réflexion, pratique artistique et questionnements existentiels. Mes collaborateurs font partie intégrante de cette dynamique, offrant des regards et des échanges essentiels à ma démarche créative. Je travaille constamment, que je réponde à des interviews, que je rencontre des artisans ou que, simplement, j’observe mon environnement. Paris et Antananarivo sont des points d’ancrage importants pour moi, ils symbolisent à la fois le foyer familial et l’espace de création.

Ma main est importante parce que je dessine et je touche. Mais celle de l’autre l’est tout autant.”

Comment développez-vous votre travail ?

Tout commence toujours par une impulsion, qu’elle émane d’une idée personnelle ou qu’elle surgisse dans un cadre donné, tel un projet lié à un musée ou à un espace spécifique. Cette impulsion, souvent fugace, est ensuite déléguée, parfois à des collaborateurs qui se chargent de récolter des matériaux et d’apporter des idées. En tant qu’artiste, je dessine des sculptures, les envoie en production, puis les retravaille une fois qu’elles sont revenues vers moi. Il y a beaucoup d’allers-retours dans ce processus, surtout pour les pièces monumentales, où je peux seulement extrapoler autour de l’idée initiale. C’est pourquoi j’ai voulu communiquer à travers des éditions de cartes postales ou d’autres supports pour partager ce processus créatif avec un public plus large.

Comment déléguez-vous votre travail ?

Ma main est importante parce que je dessine et je touche. Mais celle de l’autre l’est tout autant. Quand je collabore avec un artisan, je n’arrive pas vers lui avec un projet fini, car il doit y avoir un échange. Toute l’histoire est là : dans l’idée que je donne et qui ne fonctionne que quand l’artisan la réalise avec sa propre émotion. C’est pourquoi cette distinction entre artiste et artisan n’a pas vraiment de sens à mes yeux lorsqu’on me demande comment je me définis. L’exposition que j’ai produite l’année dernière au MACAAL de Marrakech s’apparentait un peu pour moi à un manifeste de ce point de vue. Je suis entré dans les choses, du carreau de plâtre jusqu’à la vannerie, de la céramique jusqu’à la broderie, et j’ai remis en cause un certain nombre de savoir-faire.

© Studio Joël Andrianomearisoa. Courtesy of the artist and Almine Rech. Photo : Studio Joël Andrianomearisoa.

Pour la galerie Almine Rech, vous réalisez des tapisseries en Tunisie, mais avec la technique classique d’Aubusson ?

J’ai choisi Tunis car dans la tradition tunisienne les femmes qui tissent ont parfois coutume d’utiliser l’un de leurs cheveux en guise de fil. Cela apporte une dimension mystique, un sentiment d’inconfort mais aussi de bonheur dans l’acte de tissage et de création, ce qui correspond parfaitement à ce que je recherche.

Vous avez une formation d’architecte. Vous arrive-t-il de produire certaines œuvres en fonction de l’espace d’exposition ?

C’est vrai, la question architecturale arrive très vite, quasiment à la naissance des projets. Pour l’exposition chez Almine Rech, par exemple, je transforme totalement l’espace, de la pénombre à la lumière. Évidemment, la hauteur du regard, la distance, l’inclinaison des surfaces sont des paramètres importants pour moi.

Quelle importance a cette exposition dans votre carrière ?

C’est ma première exposition personnelle dans une galerie à Paris. Paris est ma ville, mais elle ne m’a pas toujours aimé, donc j’en suis parti, j’ai exposé ailleurs. Pour la première fois, je donne à Paris à peu près tout, donc j’ai sorti ce titre un peu comme ça, sur une impulsion : Things and Something to Remember Before Daylight... Cette formulation très bête contient en fait ma vie, mon œuvre. Le lever du jour est une métaphore du lendemain, d’un futur, peut-être d’un basculement, d’une rupture. Dans cette exposition, il y a tout ça.

Quel rapport entretenez-vous avec la nature ?

À mes yeux, la nature est une chose assez conflictuelle en soi. Dans ma maison à Madagascar, j’ai décidé d’enlever tout ce qu’il y avait de végétal. Je voulais un jardin en béton et je n’ai gardé qu’un seul arbre, un frangipanier de 30 ans, qui est très torturé. Le temps de la nature est important, et elle m’intéresse aussi quand elle est sacralisée, quand elle n’est pas uniquement décorative ou utilitaire. Les arbres sont très romantiques, ce sont des formes d’humeurs, qui changent à travers le vent, les saisons.

© Studio Joël Andrianomearisoa. Courtesy of the artist and Almine Rech.

La beauté de la nature réside dans sa capacité à créer des moments de surprise et d’émerveillement similaires à ces instants où un élément inattendu surgit dans une photographie.”

Mais vous utilisez pourtant de nombreux éléments naturels dans votre travail !

J’utilise le raphia. C’est un matériau réellement naturel qui vient de Madagascar, comme le sisal. Quand on manipule la nature pour qu’elle devienne autre chose, c’est intéressant. Les feuilles mortes sont belles, j’en conviens, mais je trouve qu’elles ont nettement plus d’intérêt quand elles sont écrites par Aragon et chantées par Juliette Gréco. J’aime quand le raphia est tricoté, tissé, porté en sac, ou quand le sisal devient un cordage.

Quelle est votre approche des textiles ?

Le textile me fascine car il permet de créer diverses choses à partir de simples fils entrelacés. Cette capacité à tisser des éléments simples en des formes variées offre un potentiel infini, pouvant même exprimer des concepts sociaux ou politiques. Cependant, travailler avec

des textiles naturels représente un défi constant, car leur nature imprévisible nécessite une adaptation continue. Cela reflète la nature elle- même, toujours en mouvement et jamais soumise. Pour moi, la beauté de la nature réside dans sa capacité à créer des moments

de surprise et d’émerveillement similaires à ces instants où un élément inattendu surgit dans une photographie.

Avez-vous le sentiment de faire partie d’une communauté d’artistes ?

Cette question est compliquée et je vais vous expliquer pourquoi en relatant une anecdote. En 2018, le MAXXI, à Rome, m’invite à

participer à une exposition autour de l’Afrique. On choisit parmi mon travail des pièces qui ne sont pas mes préférées et on me place à côté du local technique. On me fait bien comprendre que je suis un jeune Africain sans trop d’importance, et on souhaite que je participe à un talk. Et là, on me demande de raconter ma vie au village ! J’ai répondu que ce que je connaissais, c’était surtout Jeanne Mas et sa chanson En rouge et noir, et je suis parti. Cela illustre les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le monde contemporain, où les préjugés persistent malgré les progrès. Malgré les opportunités qu’elles m’offrent, je questionne ma présence dans ces expositions centrées sur l’Afrique. Mon identité artistique est diverse, fondée sur des affinités amicales plutôt que sur un style défini.

Vue du studio de Joël Andrianomearisoa. © Studio Joël Andrianomearisoa. Courtesy of the artist and Almine Rech.

Démêler le fil de concepts sociaux ou politiques : Joël Andrianomearisoa à la galerie Almine Rech

Quels artistes appréciez-vous ?

J’ai inauguré en février une exposition à Madrid où j’invite des amis artistes à exposer. Mon engagement artistique se situe en dehors des cadres politiques ou géographiques. Si je devais me rattacher à un style artistique, l’Arte povera me correspondrait, avec son aspect poétique et sa rupture manifeste. J’admire des artistes comme Jannis Kounellis et Alighiero e Boetti pour leur profondeur et leur engagement. Bien que j’apprécie le travail d’autres artistes comme Ettore Sottsass, mon style ne reflète pas nécessairement mes influences artistiques. En somme, je célèbre la diversité artistique et je refuse les étiquettes restrictives.

Dans quelle histoire aimeriez-vous vous inscrire ?

Pouvoir m’inscrire dans la grande histoire de l’art est bien sûr une ambition que j’ai nourrie à un moment de ma vie, mais avec le temps, je comprends que la véritable réussite ne se mesure pas simplement à la renommée ou à la richesse. Ce qui compte vraiment pour

moi, aujourd’hui, c’est de perdurer avec justesse, de pouvoir continuer à expérimenter et à créer sans cesse. Ce qui est primordial pour moi, dans mes œuvres, c’est la transmission émotionnelle. Susciter des émotions, et les matérialiser de manière significative. Mon engagement dans l’art est profondément lié à cette volonté de créer des formes qui résonnent avec le public, même si cela suppose parfois que je doive m’éloigner des tendances ultra contemporaines pour privilégier une narration plus significative. En outre, j’ai toujours eu le désir de m’impliquer dans le cinéma ou l’architecture, des formes d’expression qui, comme l’art, laissent une empreinte dans le temps et dans la mémoire collective. Le monde d’aujourd’hui demande à l’artiste beaucoup de choses : l’image, la parole, la présence, l’existence et, bien sûr, le travail, c’est aussi cela être un artiste contemporain.

“Joël Andrianomearisoa. Things and Something to Remember Before Daylight” jusqu’au 17 avril 2024 à la galerie Almine Rech, Paris 3e.

Exposition collective “Y si Madrid fuera mi casa”, jusqu’au 20 avril 2024 à la galerie Sabrina Amrani, Madrid.